咨询联系

建筑是空间的艺术,同时也是造型艺术。优秀的建筑不仅提供给使用者不一样的空间感受,其本身也因为独特的视觉艺术形象,成为时代的记忆。这些视觉记忆往往与建筑身后的创作者紧密的联系在一起,正是因为这些个性鲜明,成长和生活经历截然不同的鲜活个体,造就了丰富多彩的视觉世界,也成为时间的佐证,记录着时代的前进步伐。

我们选取了五位建筑师代表性的五件作品,以其独特的视觉形象作为创作基础,设计制作了“建筑之光”系列灯具,五件作品分别来自安东尼奥·高迪(Antonio Gaudi,1852 -1926)的米拉之家CASA MILà,弗兰克·劳埃德·赖特(Frank Lloyd Wright,1867-1959)的流水别墅Fallingwater,密斯·凡·德·罗(Mies Van der Rohe 1886-1969)的巴塞罗那博览会德国馆German Pavilion in Expo Barcelona,勒·柯布西耶(Le Corbusier 1887-1965)的马赛公寓Marseilles Unite Habitation,奥斯卡·尼迈耶(Oscar Niemeyer 1907-2012)巴西利亚大都会大教堂Brasilia Cathedral。

建筑和灯具并不是同样的尺度概念,我们分别选取这几个建筑最具特点的形象特征、平面特征、细节特征,将之抽象调整,加入照明功能,成为一个既熟悉又创新的实用物品。如果说,建筑师创作的作品是对于环境和自身经历的第一次转译,那我们的设计就是基于这种转译的第二次创作。尺度的调整,强化了作品形象的表达,达成一种久违的相遇感。建筑原本是空间的容器,此时成为了光的容器。米拉之家的柔和,流水别墅的层叠,德国馆的流动,马赛公寓的随性,巴西利亚大教堂的盛放,被注入到不同的器物中,在光的映衬下,再现和致敬了经典作品和杰出建筑师。

所有的作品均由非遗团队-米丈堂木作的工匠,全手工打造,选取花梨木和柚木,运用中国传统的榫卯结构,表面施以大漆工艺,最终呈现出完美状态。

建筑创作中最关键的原则之一,是对尺度的把握,而一个成功的产品设计,尺度适宜也是必备条件。在不同的尺度间的转换,借用经典建筑的视觉形象,成为我们创作“建筑之光”系列产品的重要手段,与抽象概括一起将创作扩展到新的思考领域,如同《文心雕龙·物色》中所言:“写气图貌,既随物以宛转;属采附声,亦与心而徘徊。”

设计: 米丈建筑

项目年份: 2022

主持建筑师:卢志刚

设计团队:曾麒麟、石爱琴、毕馨予

木作制作团队:米丈堂(卢波、季全军、季全稳,杨贵祥,邓威威)

材质:花梨木、柚木

蔡烈超工作室

韩笑

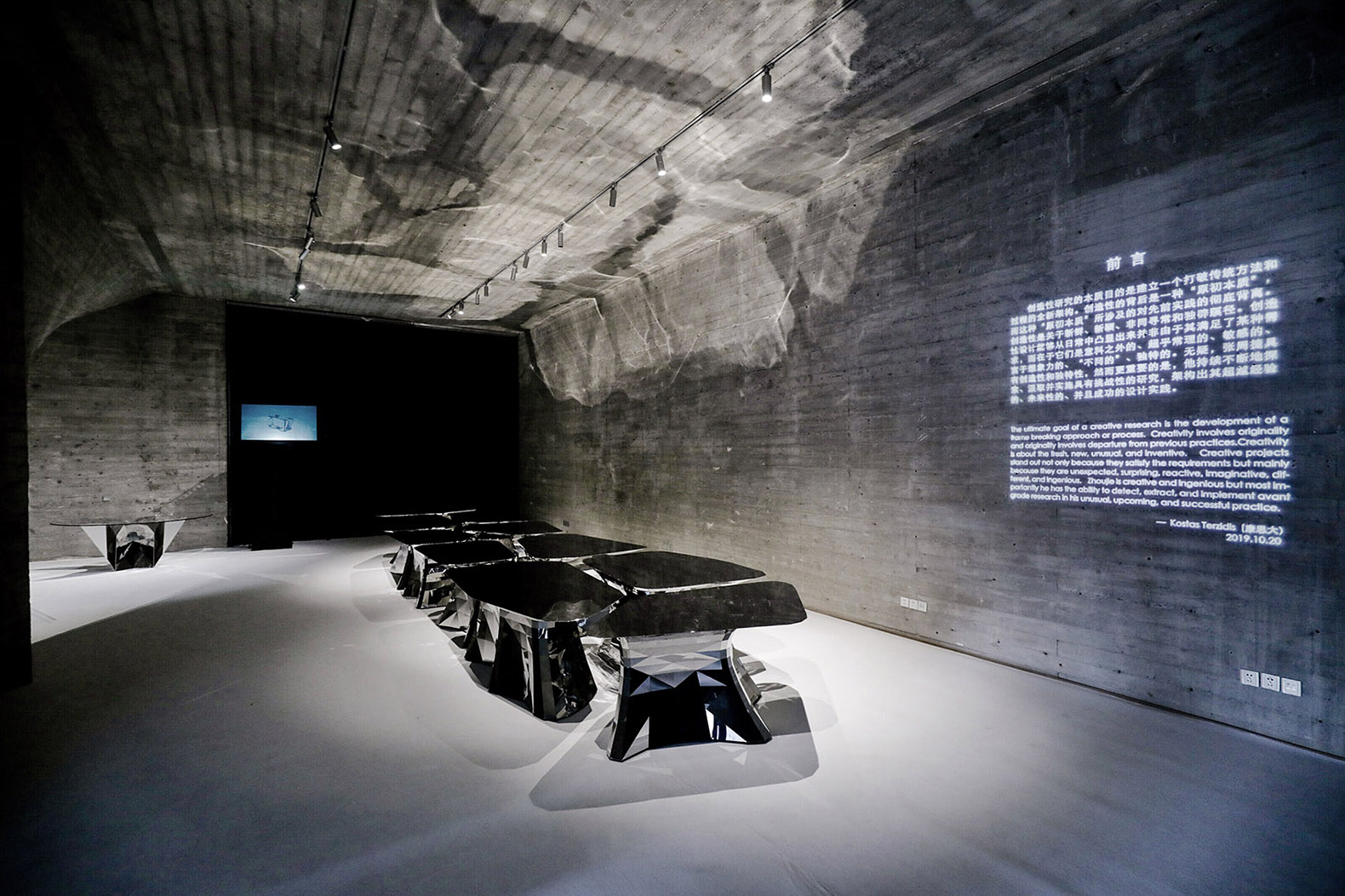

张周捷工作室

SLOWood

宸宸设计工作室

QIU

陈舒捷工作室

蔡烈超工作室

异开设计

无意义建筑工作室

所目设计

Gallery All

Ximi Li Design

Neuni

灰空间建筑事务所

Yuuedesign

Chunmi Design

Quinsay Design

KUNDESIGN

厘米制造

时境建筑

杜雷

纳研作室

一十一建筑

纳研作室

尤皿设计

TELLS STUDIO

不造BUZAO

GYRO

iAN Yen & Design YXR

木人工作室

众建筑

Zaha Hadid Design

Wanghe Studio

朴舍设计

本土创造

物质组

一融设计

梵几家居

0321 studio