咨询联系

项目位于特色小镇的发源地——杭州云栖小镇。这片曾经的“烂尾”工业园,因为愿意接受和拥抱想象力,如今已成为云计算、大数据与人工智能领域的产业高地,每年金秋的“云栖大会”更是成为了全球规模最大的科技盛会。然而这场大会,此前竟然因为找不到“合适”的场馆,连续数届都宁愿在户外召开,这里的“合适”当然不是指场馆的规模或“档次”不够,而是大会发起者、阿里巴巴技术委员会主席王坚博士 不希望人们的想象力因为一座场馆而被限制,因此作为这组会展中心的设计者,我们希望暂时抛开经验和“创作欲望”,从本源上思考并尝试突破, 而不是让这片土地只是多了座会展中心。

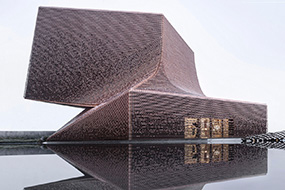

会展中心,本质上是城市公共文化生活的载体,但实际上,各地会展中心通常会被设计的很隆重,都渴望借助宏大的尺度和奇特的形体来宣告一座城市的雄心,但若从个体视角来看,这些特征其实往往会让人心生敬畏,进而望之却步,和民众的生活也很难发生联系。因此在2015年设计云栖会展中心一期的时候,我们尝试设计了一座不像会展中心的会展中心,抛弃了刻意的造型与所谓的仪式感,使以往会展中心那种拒人千里之外的“高冷”形象在这里完全找不到痕迹,取而代之的是轻盈简洁的形体、模糊的边界、以及可供任何人自由进出的完全开放的空间。

自由、平等、轻松、开放的场所体验如同小镇氛围的缩影,使所有来到这里的使用者都能够获得一种归属感与愉悦感,当年的云栖大会也仿佛变成了一场科技“嘉年华”。而闲暇时间,这里每天都会吸引大量市民来此散步、休憩、聚会、嬉戏,穿梭于建筑的每个角落,甚至举办各种自发的观演活动,这座建筑也因此由最初 设想的临时性建筑,变成了象征小镇创业精神的永久性建筑 。

两年后的2017年,由于云栖大会规模的扩大,需要在一期建筑对面建一座更大的,三倍于一期建筑的云栖会展中心二期。当所有人都期待一座更大的“标志性”建筑的时候,我们却把它设计成了一座低矮的“立体公园”,没有任何造型可言,人们甚至会感觉不到它是一座建筑。方案一提出就引起了巨大的争议与反对,但在它背后却是我们已经超越会展建筑本身的,关于城市大型公共建筑设计范式的一次再思考。

今天几乎每个城市都有座规模宏大的会展中心,且每一座背后都需要大量城市资源的支撑,但或许很少有人知道,即便是最繁忙的会展中心,利用率也仅有40%,相当于每年至少超过200天都是处于闲置状态,而其它大部分会展中心的利用率甚至不足10%。然而另一方面,传统会展中心设计中的惯性思维与典型特征,又使它们很难用作他用,无形中存在着巨大的城市资源浪费。所以我们就在思考,会展建筑在满足自身功能的基础上,是否可以更贴近寻常百姓的生活?是否可以通过某种方式的复合叠加,与一些其它城市公共设施共用一个身体,从而获得更高的资源利用率?

为此,我们首先决定削弱建筑的体量感,让它不再“咄咄逼人”,最后把这座6.6万平方米的巨大建筑压低到了仅有6.6米高,呈现为一个低矮的、铺满绿地的大屋面,使它尽可能呈现出一种平易近人的姿态,让人们愿意去靠近它。

建筑周边设置了大量舒缓的草坡,使整个屋面看起来就像是地面的自然延续,以完全开放的姿态邀请人们走上屋面。相比在设计一期时把建筑抬起,把底层还给市民的做法,二期更是把原本被建筑占据的整个场地,全部都还给了城市,而且是以一种更加有趣、更加绿色的“立体公园”的方式。纵观一期与二期,一个很“轻”、一个很“重”,人们从一座建筑的下方不知不觉就来到了另一座建筑的上方,在同一片场地上形成了一种既和谐又有趣的对话关系。

为了控制屋面高度以便于人们到达,设计把9米高展厅的三分之一埋入地下,这使得人们在进入场馆时必须先向下行走,这与以往会展中心那种充满仪式感的向上大台阶形成了强烈反差,同时由于建筑高度的压低导致建筑几乎占满了整个二期用地,无论是建筑密度还是绿地率(即便屋顶铺满绿地,也只能折算总绿化需求量的20%)都突破了现有的设计规范,使得这个方案再次受到巨大的争议,数次被要求推翻重做。但幸好,杭州是一个开放包容的城市,她愿意接受想象力,愿意倾听建筑师的想法,更愿意为社会创造更多福利, 在各方共同协调努力下,这个数次被判“死刑”的方案通过合理合规的方式,最终通过了各项审批。

屋顶不仅仅是公园,我们还植入了足球场、沙坑、瞭望塔、草坪剧场、轮滑台、社区菜园、移动木屋、“跳格子”等十余种有趣的设施,并通过一条760米长蜿蜒起伏的屋顶跑道把它们串联起来。这些看似与会展建筑毫无关系的设计,却吸引了许多顶尖的大会“慕名而来”,而平时,这里每天都会吸引大量市民来此运动、休憩、游玩,还会举办小镇音乐会、足球赛、马拉松、嘉年华等各种有趣的社区活动,这里已经成为了小镇上班族与居民每日生活的必去之处。

草坪下方还设置了大量的预留接口,人们只要有新的更有趣的想法,就可以像玩“乐高玩具”一样扒开草坪插接上去,使这座建筑与在这里发生的活动都能够自由生长,我们希望这座建筑的设计永远不会限制人们的想象力。

今天大家都在谈互联与共享,但我们会发现,似乎所有互联都是虚拟的互联,而所有共享都是交替轮换式的共享,人们正处在一个社交网络无限发达的时代,但人与人真正相遇的机会却越来越少,身处“万物互联”的时代却忽视了最真实的互联,那就是人的互联。所以我们希望设计这样一个极具吸引力的开放场所,鼓励人们走出家门,走出办公室,到这个“公园”里来拥抱自然,并鼓励人们在这里相遇,继而发生各种有趣的故事。

屋顶公园一直覆盖至主入口的下沉广场,结合半围合的阶梯,使这里可以变成一个全天候的户外小剧场。

角落里原本乏味的货运坡道被设计成了起伏的“折纸状”,常常会被人们赋予各种新的“玩法”,成为年轻人的轮滑台,也会变成孩子们的“滑滑梯”。

建筑室内不再是单一枯燥的展厅,通过将空间与功能进行复合叠加,我们赋予了展厅新的属性——“运动仓库”。只要不开会的时候,展厅立刻就会转变成篮球、羽毛球、乒乓球、健身等一系列运动设施,并配备了更衣淋浴与专业机电设施,使这里每天都会热闹非凡,甚至供不应求。

这是一次别出心裁的尝试,同样的场地,同样的建筑体量,答案却不仅仅是会展中心,还是小镇的第一座市民公园和运动馆,更为小镇注入了全新的活力与无限可能性。回看整个设计,没有吸引眼球的外形,也没有复杂昂贵的工艺,更没有晦涩难懂的理念,只是因为融入了开放性、复合性与公民性设计,使它成为了小镇最受欢迎的地方,建筑背后的巨大城市资源也得以发挥出更大的公共价值。此次设计是我们对于新时代要求下城市公共建筑设计范式的一次积极的思考与大胆的尝试。过程很不易,特别感谢所有决策者和参建者的理解、支持与辛勤付出。

项目名称: 杭州云栖小镇会展中心二期

项目地点:杭州云栖小镇

建筑面积:66680平方米

建成时间:2017年9月

设计单位:靠近设计/浙江大学城乡规划设计研究院

联合设计单位 :浙江省建筑设计研究院

总承包单位:浙江省一建建设集团有限公司

主创建筑师:马迪、金鑫、毛联平、姜盛

建筑设计团队:章家梁、沈卫芬、汪旸、毛猛君、吴浩

结构设计:焦俭、卢云军、冯武强、彭国之

基坑围护设计:刘兴旺、李冰河、曹国强、孙政波

暖通设计:张力、陈金花

电气设计:朱樱、王涛

给排水设计:王念恩、吴拓、王润

智能化设计:吴军、郑贝特

景观设计:李瑛、陈道庆、桂博、章世杰、刘洪扬

幕墙设计:倪江峰、倪晓峰

标识设计:刘丽丽、郝志萍

泛光设计:方晓灵、陶芳伟

装修设计:方润武、陈建乐、赵颖

平面摄影:毛联平

柏涛设计

10 Design

10 Design

立方设计

木君建筑与室内设计事务所

Wutopia Lab

天仝建筑

长江都市建筑设计

张大为建筑工作室

小隐建筑

goa大象设计

光湖普瑞照明设计

一十一建筑

汉诺森

阿科米星建筑设计事务所

WAU建筑事务所

GLA建筑设计

华南理工大学建筑设计研究院

浙江大学建筑设计研究院

现代之后建筑设计事务所

观筑设计

安棣建筑设计

张·雷设计研究

英国杰典国际建筑设计

回应建筑工作室

小写建筑事务所

Wutopia Lab

汉齐建筑

日常建造

柏涛设计

光湖普瑞照明设计

中森止境设计工作室

华阳国际设计集团

LAD(里德)设计事务所

华清安地建筑设计成都分公司

启迪设计

尹培如建筑工作室